1964年 東京オリンピック以来の国内での夏季大会開催となった東京2020大会。

多くのアスリート達が夢や感動を与えてくれました。

一方で、二度にわたる招致活動、新型コロナウイルス感染症の影響による一年の延期、大々的な感染症対策を行った初めての国際大会の運営と、多くの困難に立ち向かう大会でもありました。

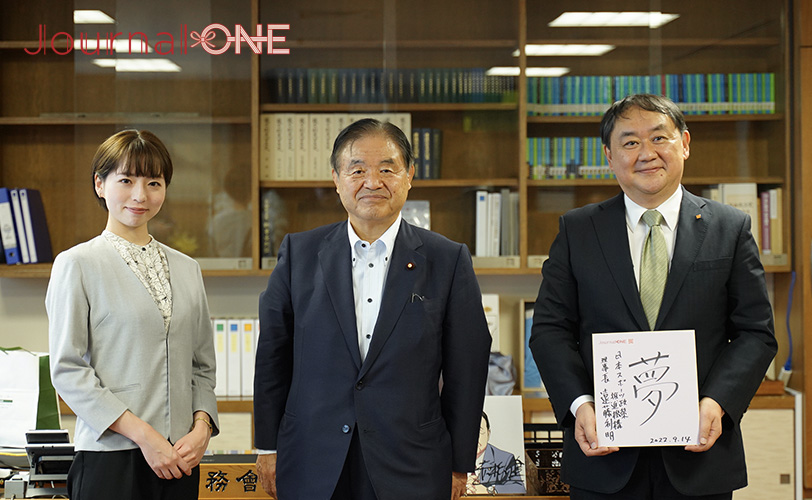

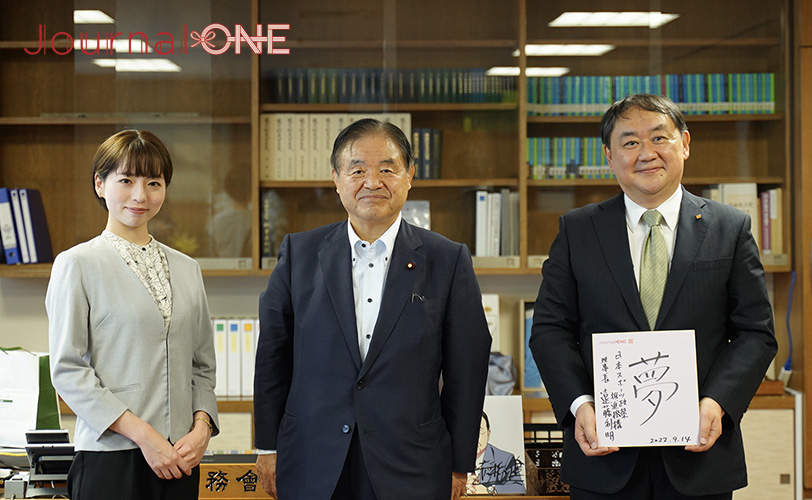

東京2020から1年の節目を迎えた今、Journal-ONEはスペシャル対談を企画。

Journal-ONE編集長が、日本スポーツ政策推進機構(以下、NSPC)の遠藤利明理事長にお話を伺いました。

聞き手:厚地純夫(Journal-ONE編集長)

東京2020を振り返って

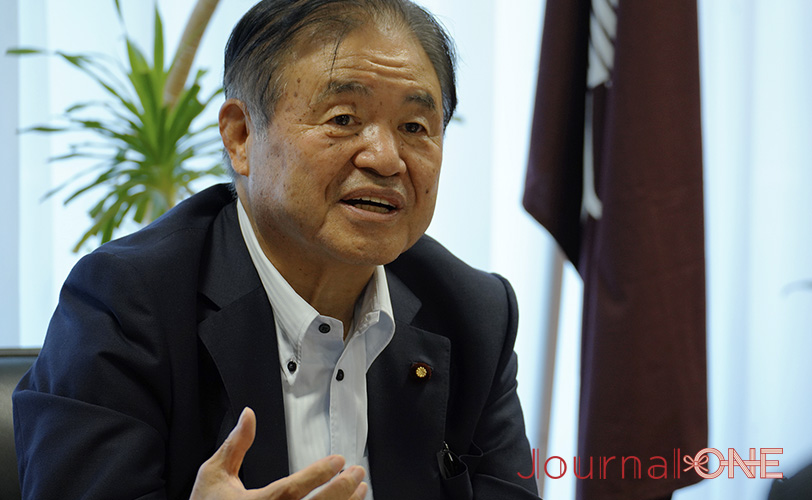

ため息の出るような「よくやれたなぁ」という感想です。

思い起こせば2020年3月24日に東京オリンピック・パラリンピックの1年程度の延期を決めて、それから本番までの1年と数ヶ月間でひたすらコロナ対策を練ってきました。

言い換えれば、2020年4月頃には開会式など既に7~8割の準備は終わっていたので、そこからどうコロナ禍の中で開催するか、コロナとどう対峙していくかを考えてやってきました。

終わった瞬間を今振り返っても、「やったぁ」という拳を突き上げるような感じでは無く、ため息の出るような「大過なく出来たことに安堵している」という思いですね。

負けたこと。やはり負けたときの想い出が強いですね。

2016年のオリンピック誘致に負けた、2009年10月のコペンハーゲンでのIOC(国際オリンピック委員会)総会ですかね・・・とても寒くてね・・・

決定する日に、オバマ大統領が立候補していた地元・シカゴを応援するために来ましてね。米国大統領が突然来たものですから、交通規制が敷かれて一気に大渋滞!(両車線が規制されて60台以上の大渋滞が発生)ギリギリ開票に間に合って結果を聞いたら、最初にシカゴが落選して・・・あの渋滞は何だったのかってね。(笑)

石原慎太郎東京都知事(当時)は飛行機で泣いたなぁ。もうこんな悔しい思いはしたくないと言って。

石原さんは、2011年3月11日14時35分に都議会で都知事選への再出馬を表明されて、その記者会見を見るために、谷垣自民党総裁(当時)と私、石原伸晃さんと3人で自民党総裁室に集まっていたら14時46分に東日本大震災が起きた。これも忘れられません。

勝ったラグビーワールドカップでの印象は、2015年のロンドン大会期間中ですね。

森さん(森喜朗 当時:ラグビーワールドカップ日本招致委員会会長)が2015年のロンドン大会期間中、関係者を集めて40分位スピーチしたんです。

ラグビーの招致は最初から最後まで森さんに尽きる。凄いバイタリティで誘致して、史上最多の延べ170.4万人の入場者数を集め、新たなムーブメントを巻き起こしましたよね。

ギリシャ・オリンピア市のヘラ神殿跡で行われた東京2020オリンピック聖火採火式に立ち会ったことが想い出かなぁ。

ギリシャ国内での聖火リレーが、コロナ禍で2番目の野口みずきさんで中止になったりと、東京2020一連の想い出・・・

たくさんあり過ぎて、話が尽きない。一番を選べませんね。(笑)

準備という話では、私が文部科学副大臣を拝命した2006年まで遡ります。

この年、トリノオリンピックで日本選手団の惨敗がきっかけとなりました。女子フィギュアスケートで荒川静香さんが金メダルを取ってくれましたが、メダルの獲得数はその荒川さんの金メダル一つ・・・

なぜ、日本はこんなにも急に勝てなくなったんだろう。日本のスポーツを盛り立てていくにはどうすれば良いのだろうと。

そう考えて、河野一郎さん(元ラグビーワールドカップ2019組織委員会事務総長代行、NSPC代表理事)に座長をお願いし、勝田隆さん(東海大教授)にも来て貰って、6~7人でスポーツ振興に関する勉強会を開催したのがスタートでした。

勉強会の結論は、スポーツ振興には国がしっかり支援する必要があるねと。支援する裏付けとなる法律が必要なるねと、そして「スポーツ基本法」の制定に至るわけです。

1961年に制定させた「スポーツ振興法」というスポーツ行政の基本法があったのですが、これは学校体育の延長であって、スポーツと言うよりも学校体育の振興を図るものでした。

因みに、体育とスポーツの違いって何だと思いますか?

昔は、先ず体育があり、その脇にスポーツという遊びの概念でありました。