日本を舞台にした国際スポーツ大会、”ラグビーワールドカップ2019” “東京オリンピック・パラリンピック(以下、東京2020大会)” は日本のスポーツ発展だけでなく、私たちに様々なレガシーをもたらしました。

新型コロナウィルス感染症の影響から立ち直り、このレガシーを活用して社会課題の解決やよりよい未来づくりをしようと、多くのスポーツ競技が取り組みを行っています。

国内外では様々な競技で大きな国際大会が続き、スポーツがより注目されてきている2023年。

Journal-ONEは、各競技で活躍されるキーパーソンへのスペシャルインタビューを企画!

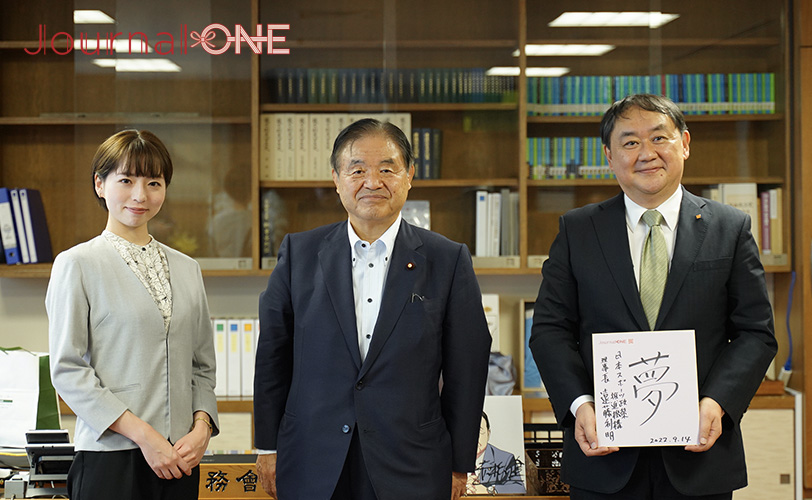

記念すべき第1回は、日本の ”お家芸” であり、世界の200を越える国々で楽しまれている柔道の総本山・講道館の第5代館長であり、トップアスリートとしてオリンピック金メダルにも輝いた上村 春樹さんにお話を伺いました。

聞き手:厚地純夫(Journal-ONE編集長・株式会社ジェイアール東海エージェンシー代表取締役社長)

東京2020大会のレガシー

-日本のスポーツを語る上では、最初に柔道のお話を伺わなければなりません。

まだ記憶に新しい東京2020大会。自国開催となった世界的なスポーツ大会における選手の皆さんの活躍は本当に素晴らしいものがありました。金メダル9個、銀メダル2個、銅メダル1個という結果はもちろんですが、全力で試合に挑む選手たちの姿には、私をはじめ多くの人たちが感動しました。

一方、新型コロナウィルス感染症が猛威を振るう未曾有の状況下において、柔道関係者の皆さんは大変なご苦労をされたと思います。

先ずは、柔道界が得た東京2020大会のレガシーはどのようなものがありましたか-

講道館の創始者である嘉納治五郎師範は、1912年のストックホルム オリンピック参加への体制を整えるために大日本体育協会を作られ “日本体育の父” と言われています。

また、1964年(昭和39年)の東京オリンピックから柔道が正式種目に採用され、その後爆発的に国内外に柔道の人気が広まっていったという経緯もありますので、柔道とオリンピックはとても深い関係にあります。

オリンピックをはじめとする様々な競技大会は、観客が多く集まって選手と一体となってエキサイティングな空間を作っていきますよね。しかし、東京2020は無観客試合での開催となり、それを実現することが出来ませんでした。柔道を始めとする日本選手団の素晴らしい活躍はありましたが、実際に会場で観戦できなかったという意味ではとても残念に思われた方も多かったのではないでしょうか。

東京2020に至るまで、オリンピックは “中止” となったことはあっても “延期” になったことはありませんでした。初めて延期となった東京2020を無事に開催し終えたあと、私は世界各国の様々な方々に「開催してくれて有り難う。」と感謝の言葉を掛けていただきました。

東京2020の開催期間中、私は選手村にずっと居たんです。(注:上村氏は選手村村長代行であったため、期間中、各国選手団の到着時に歓迎していた)本来は、各国の選手たちが試合を行い、選手村に帰ったらみんなで集まる。そこで世界中の選手たちの交流が深まって世界平和に繋がるはずだったのに、それが全く出来ませんでした。

そのような中でも各国の選手たちは、PCR検査を毎日実施したり、出来るだけ接触機会を持たぬようにしたりと、大会で決められた感染症対策をキチンとやって無事にオリンピックを開催することが出来ました。

新型コロナウィルス感染症のように、これから先も何が起こるかは誰にも分かりません。みんなで知恵を出し合い、一致団結してコロナを克服できた。無事にオリンピックを開催できたという自信が、世界中の人々に残したレガシーではないかと思います。

競技の柔道、武術の柔道

-オリンピックのような競技大会における柔道を語る際、全日本柔道連盟という組織をよく耳にします。柔道の総本山である講道館と、全日本柔道連盟の役割にはどのような違いがあるのでしょうか。-

全日本柔連連盟は日本の競技統括団体です。国内の競技・大会の運営を行い、競技性を高めていくことで柔道の普及振興を行うという役割ですね。一方、講道館は柔道による人づくりを世界において推進する教育研究機関です。国内外に柔道を正しく普及振興することと、後世に正しく柔道を伝えていくという責務を担っています。

そのため、講道館では色々な研究をしています。例えば、柔道の技の数は「100」あるのですが、この名称の統一を講道館がしました。オリンピックの会場では、全試合の決まり技の名称を講道館の専門家がつけております。

柔道はここ講道館が発祥の地ではありますが、柔道という文化はもはや世界中に認識されています。世界中の人たちが集って練習をしたり、交流したりする場が講道館であるとお考えいただければと思います。講道館から生まれた柔道が普及発展し、国際柔道連盟や、様々な国で柔道連盟や組織が作られているということです。