国際連合(United Nations、以下”国連”)は、誰もが知る平和維持と社会の発展を目的とした国際機関ですが、世界中の大学生が参加し国際問題について議論を行う “模擬国連世界大会(National Model United Nations、以下NMUN)” があることを知っていますか?

模擬国連自体は、国連が存在していなかった1927年にインカレ模擬国連としてSyracuse大学で行われた大学に活動の原点があるとのこと。今では、その活動は世界中に普及していて、何と400ほどの模擬国連会議が開催されているのですね。主催も、高校や大学のクラブ活動から、アメリカ国際連合協会のようなNPO団体までと幅広く、会議の公用語である英語を駆使する能力はもちろん、国際政治の仕組みを理解したり、国際問題の解決策を考える過程を体験したりと、その教育プログラムの高さに驚かされます。

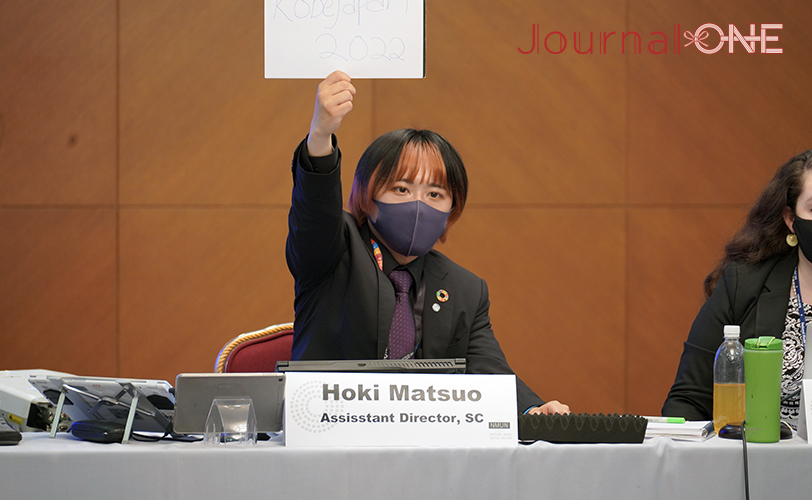

コロナ禍で活動が中断されていましたが、2年の延期を経て日本での実現することとなったNMUN。Journal-ONEでは、ホスト校である神戸市立外国語大学さんの協力をいただき、11月20日から26日に神戸ポートピアホテルなどで開催された “模擬国連世界大会2022” の一部を取材することが出来ました。

神戸市外国語大学を含む、日本、アメリカ、イギリス、ドイツ、フィリピン、イタリア、カナダ、ウクライナ、オーストラリア、タイ、チリの11ヶ国42大学・団体から集まった多様な国籍を持つ298人の学生たちの素敵な笑顔と素晴らしい活動をお伝えしたいと思います。

このレポートでは、開会式を始め4つの議場にわかれて議論するセッションの様子を紹介します。前日に行われた京都文化視察は、神戸市立外国語大学の鈴木亜月さんがレポートしていますので、コチラもご覧下さい。

今に相応しい “平和” をテーマに

NMUNは、世界各地で行われている模擬国連活動の中で最大の規模を誇ります。春にはニューヨークで5,000人規模の大会を、そして秋には世界各地の大学をホスト校として世界各地で開催されるのだそうです。

今回のホスト校となる神戸市外国語大学は、2016年11月に日本で初めての世界大会を神戸で開催しており、今回が6年ぶり2回目の開催。コロナ禍により予定されていた年から2年間の延期を経ての開催となりましたので、在学中に開催かなわず卒業されていった学生の皆さんの想いも込められた大会と言えるでしょう。

今大会での主なテーマは “平和” 。

このテーマは、ウクライナ情勢が起きる前から決まっていたとのことですが、世界情勢が不安定な今このとき、最も考えなければならないテーマとなりました。日本周辺でも平和を脅かす可能性を秘めた課題も多く、コロナ禍や人口爆発による食糧難、エネルギー問題と地球温暖化など、広くひとびとの日々の平穏を脅かす課題も含めてどう向き合っていくのか。未来を担う世界中の若者が集まり議論する姿は本当に頼もしい限りです。

NMUNに必要な準備

NMUNは実際の国連での会議と同様に、参加者ひとりひとりが各国大使になりきってシュミレーションする活動です。会議での議論を通じて国際問題への理解を深めるとともに、交渉力や議論の能力、語学力を含む総合的な国際コミュニケーション能力を高めることを目的としたレベルの高い教育活動なのですね。

学生たちが各国代表の大使に選ばれると、数ヶ月も前から大会に向けての準備を進めるのだそうです!

最初に、代表となる国の文化や歴史、他国との関係など、その国の大使になるための情報集めをしなければなりません。これは、大使は出身国以外の国を担当するという模擬国連の普遍的なルール。この課程において、リサーチ力が身につくと同時に自分たちと異なる背景を持つ人たちを理解しようとするマインドも醸成されます。

また、国連は知っているけれども「どのようなことをどのような課程で決めている組織なのか」までを知っている人は少ないのではないでしょうか。NMUNは、他国と議論や交渉を行い、国連決議という合意に向かって全体がまとまっていく実際の国連活動とほぼ同じです。それ故、自らが会議に参加するにあたっては、国連のことはもちろん議決までの流れやルールを理解することも必要となります。

会議においては、各国が議題に対する意見や意思表明のスピーチを行うフォーマルセッションがあります。国を代表するスピーチ文を作るのは至難の業・・・ 経験者の先輩のアドバイスも参考にしながら、一から作り上げる準備は本当に大変です。

加えて、他国と自由に交渉や議論をするインフォーマルセッションでは、他国の意見を尊重しながらも自国の意見をしっかりと主張しなければなりません。表現力と共に交渉力のスキルを習得するために、日々練習を積み重ねて本番に備えます。これにより、高いコミュニケーション能力を養うことも出来るのです。

日本語であっても相当な準備が必要なものばかりですが、会議は全て英語・・・