日本初のスポーツ会議で議論

日本を舞台にした国際スポーツ大会、”ラグビーワールドカップ2019” “東京オリンピック・パラリンピック(以下、東京2020大会)” 。これらが私たちに残してくれた様々なレガシーを活かし、よりよい未来を作っていこう!

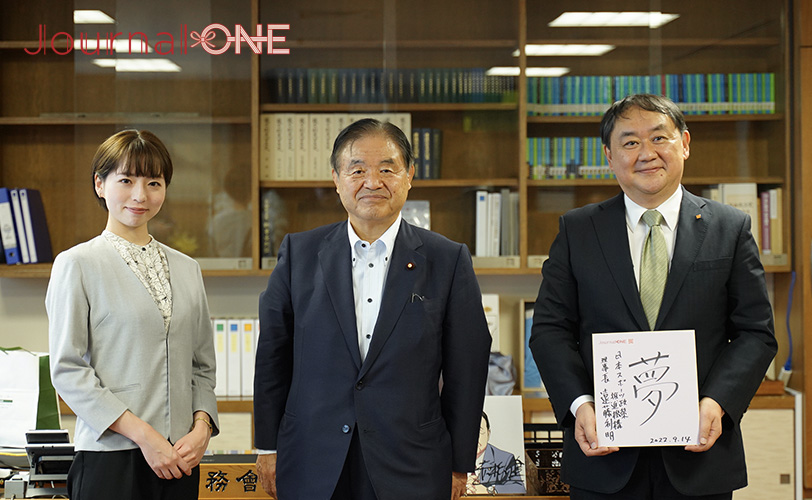

そんな想いを実現すべくJAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 岸清一メモリアルルームで開催された、スポーツ政策について協議・提言・推進するための日本初会議 “日本スポーツ会議2023” 。

日本オリンピック委員会や日本スポーツ協会、日本パラリンピック委員会をはじめ、国・自治体・経済界などの様々な分野でスポーツに携わる人たちが参加し、基調講演やパネルディスカッションなどでスポーツ政策の今を共有し、日本スポーツ会議提言2023が発表されました。

この会議において最も時間を割いて議論されたのは、今最も大きな課題となっている “新しい地域スポーツの創造” 、特に公立中学校の休日部活動の「地域移行」を踏まえた地域スポーツの在り方を主題に議論が展開されました。この記事では、様々な分野でこの課題解決に取り組む方々のお話を中心にレポートしていこうと思います!

岸田 文雄 内閣総理大臣、遠藤 利明 自由民主党総務会長、室伏 広治 スポーツ庁長官など豪華な顔ぶれの登壇者の方々のスピーチや講演は、日本スポーツ会議の記事で紹介しています。併せて是非ご覧下さい。

SDGsに次ぐキーワード・ウエルビーイングに向け

地域におけるスポーツ権の充実

ウエルビーイングが次世代の政策キーワード

シンポジウムの冒頭、「国連やOECD等では、SDGs(持続可能な開発目標)に続く新たな議論が始まっています。」と話すのは、鈴木 寛東京大学教授・慶應義塾大学教授です。

「(SDGsが達成される)2030年以降、重要となるキーワードはWell-being(ウエルビーイング)です。日本でも既に様々な政策にウエルビーイングというワードが出てきています。このウエルビーイング(豊かさの実感)を達成するには、スポーツで健康を維持していくことが無くてはならない政策です。」と鈴木教授。

子どもたちのスポーツ権が危機に

一方、スポーツ健康文化政策のベースとなる中高生・小学生のスポーツ権(する、みる、支える。集まり、つながる)の保障が急速に崩れつつあることに警鐘を鳴らします。

「スポーツ権の保障とは、居住地にかかわらず、安全な指導体制とスポーツが楽しめる環境の下で、当該スポーツの最低競技人数が確保されることが前提。」とした上で、「スポーツ基本法の立場で言えば、スポーツ権の保障は、指導員の質、活動人数、安全な活動環境のいずれが欠けても駄目なんです。」と具体的な課題点を挙げて説明する鈴木教授。

地域ごとの実態把握と課題認識

鈴木教授は、「各市町村、各都道府県は早急な実態把握をし、もはや部活が成立していない、あるいは5年後には消滅の危機に瀕する地域が少なくないということを認識することが大事。老若男女のスポーツ権だが、まずは子ども達の問題に取り組まねばならない」と語り、部活動の課題解決を第一に掲げました。

医療圏域を参考にしたスポーツ政策の再設計

鈴木教授は、先ずは実態把握を統一化して行うべきとのこと。

地域医療計画を参考に新指針を出し、地方スポーツ推進計画を再策定すべきとその具体例を挙げて解決策を提示します。

「6つの調査項目(1:地勢と交通、2:人口構造、3:人口動態、4:住民の健康状況、住民のスポーツの実施状況、5:住民の受療状況。スポーツの実施状況、6:医療提供施設の状況、スポーツ施設の状況)を医療と同じく、国公立大学から民間までの医療体制に応じて圏域を設定し、青少年が活動できる二次交通の実態を把握する。その上で、こども達のニーズなどを調査して当てはめていく・・・」

圏域化によるスポーツ権の平等な保障

なるほど、既に全国で実施されている医療提供施設の圏域化とスポーツの出来る環境の圏域化を重ね合わせると、どの地域の子ども達も同じようなスポーツ権を確保できると言うことですね。とても分かりやすい解決事例です。

運動部活動改革と地域スポーツのこれから

歴史的転換となる改革スケジュール

スポーツ庁「運動部活動の地域移行に関する検討会議」の座長として取りまとめに尽力されている友添会長

「部活動の歴史、部活動の良さもあるため、運動部活動改革には賛否両論渦巻いて当たり前。」と、シンポジウムを始めたのは、友添 秀則(公財)日本学校体育研究連合会会長です。

今回の改革スケジュールは、2023年度から25年度末までの3年間を “改革集中期間” とし、まず休日の部活動から段階的に地域移行するということです。そうなれば “運動部活動における歴史的な転換” となるのは間違いありません。