都会の真ん中にある柔道の総本山

プロ野球・読売ジャイアンツの本拠地である東京ドームや、ビルの壁穴を突き抜けて走るジェットコースター(サンダードルフィン)などで知られる都市型遊園地・東京ドームシティアトラクションズがある東京都文京区の後楽園は、日本屈指の観光スポットです。

この東京ドームシティのすぐ近く、東京都文京区の春日には、柔道の創始者である嘉納治五郎師範の意思を受け継ぎ、1882年(明治15年)の創立以来、140年以上の歴史を持つ柔道の総本山・講道館があります。

8階建ての “講道館国際柔道センター” と、7階建ての “講道館 本館” の大きな建物からなる講道館には、日本国内の柔道家はもちろん、海外の柔道家や柔道に興味がある外国人たちがわざわざ講道館を訪ねるために来日する、まさに “柔道の聖地” なんです。

ここ数年、日本国内の各地域では “訪日外国人(インバウンド)” を多く受け入れようという機運が高まっているのですが、このインバウンドブームが起こるずっと前から海外の方たちを引き付けている講道館。その理由はどこにあるのでしょうか?

Journal-ONEは、世界中で親しまれている柔道の総本山・講道館の第5代館長であり、トップアスリートとしてオリンピック金メダルにも輝いた上村 春樹さんにお話を伺いました。上村館長へのスペシャルインタビューに続いては、講道館にある様々な施設を取材!世界中から人々が集まる “柔道の聖地” 講道館の魅力をレポートします。

柔道の創設者・嘉納治五郎師範に一礼

講道館を訪ね、都会の喧騒に包まれた文京区春日にやってきました。玄関前に立つと、不思議と周りの雑踏を忘れてしまうほどの静けさを感じます。

和服姿で凛とした立ち姿は自然体。遠くをしっかりと見据えたとても優しい顔立ちが印象的な銅像が来館する人たちを迎えてくれています。

“自然体” とは、柔道の立ち姿勢での攻防に最も適した基本的な姿勢のこと。全身の力を抜いて、両足を肩幅に広げ、左右の足に体重を均等にかけて、右足を斜め前に出して半身に構える右自然体の男性は、柔道の創設者である嘉納治五郎師範の銅像なのです。

今にも動き出しそうなオーラのある嘉納師範像の作者は、明治から昭和にかけて活躍した “東洋のロダン” と呼ばれた彫刻家・朝倉文夫の作。重要文化財に指定されている “墓守” や、早稲田大学構内にある “大隈重信像” など多数の名作を世に出した近代日本美術界重鎮の名作なのです。嘉納師範像に一礼、姿勢を正して講道館国際柔道センター(新館)に入りました。

貴重な資料から柔道を学ぶ ⁻講道館柔道資料館

1984年に完成した8階建ての新館。まずは2階にある “講道館柔道資料館” に行ってみることにしました。

“資料館” と掲げられた部屋は、資料展示室。講道館の発展の軌跡を伝える当時の資料や写真などが展示してあります。

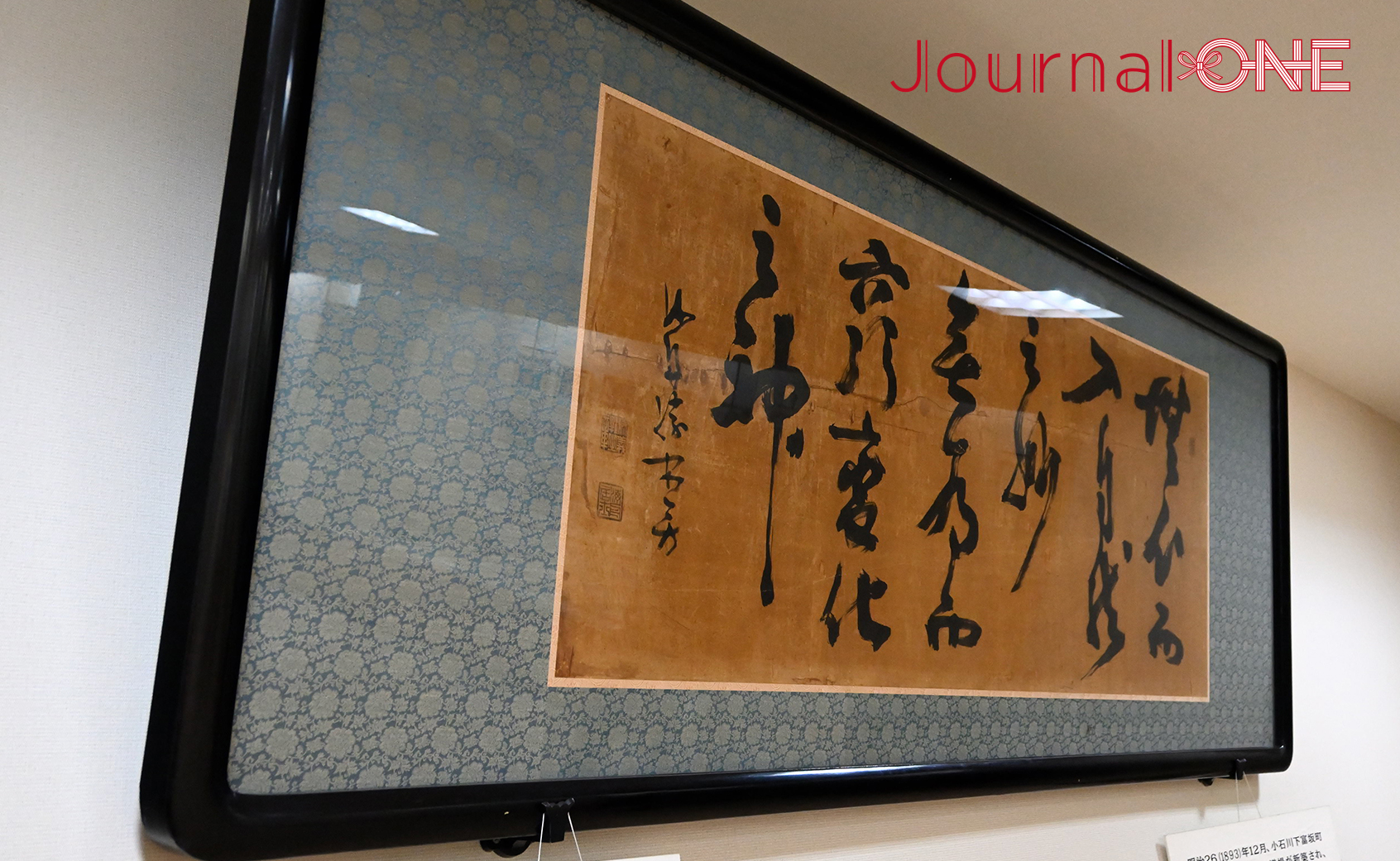

入ってすぐに目に飛び込むのは、正面奥にある大きな書です。「無心にして自然の妙に入り、無為にして変化の神を窮(きわ)む」と書かれたこの筆の主は、明治維新で活躍した偉人・勝海舟です!1907年(明治40年)に行われた講道館柔道下富坂道場の落成式において、嘉納師範の演ずる形に感銘を受けた勝海舟が揮毫して贈られた貴重な書なのです。

他にも、柔道の歩みが分かる当時の写真や資料、貴重な書などが数多く展示されています。この日、アメリカから旅行に来たと話してくれた男性2人も、熱心にひとつひとつ資料を眺めては2人で話し込んでいました。

資料館の横にはもうひとつ部屋があります。“師範室” と書かれた部屋は、嘉納師範に関する資料を集めたコーナーです。柔道の理念を表す「精力善用」「自他共栄」が揮毫された掛け軸をはじめ、嘉納師範のさまざまな事績にまつわる資料や写真、筆や硯といった遺愛品などを公開しています。

特に印象に残った資料は、専用ケースに入って丁寧に保管されている稽古衣。なんと、この稽古衣は嘉納師範が実際に着用していたものなんです!

何度も何度も修繕したと思われる跡が残り、全身ボロボロになった稽古衣を見ると、嘉納師範がいかに柔術修行に情熱を注いでいたか、愛用のものを大切にしていたかが伺えます。また、柔道家としてだけではなく、教育者としても活躍した嘉納師範の多様な活躍を知ることのできるコーナーも時間を忘れて見入ってしまう貴重な資料ばかりでした。

「柔道は何段まであるんだろう?」と疑問に思う方は少なくありません。講道館柔道の最高段位は十段で、その人数はわずかに15名なのです。

この十段授与者を含め、講道館柔道の普及発展に特に顕著な功績のあった方々の中から選ばれた19名が柔道殿堂として紹介されているのが “殿堂” と書かれた看板のコーナーです。

掲示された肖像写真と略歴には、小説「姿三四郎」のモデルといわれる西郷四郎六段や、アメリカのルーズベルト大統領に柔道を教えた山下義韶十段、講道館最初の入門者富田常次郎七段などが顕彰されています。