2025年は世界陸上イヤー

新しい年に入って、世界の陸上界は、1月中旬ごろから室内シーズンが開幕。SNSのタイムラインには、ヨーロッパやアメリカを中心に、各国で開催される室内大会を転戦するトップアスリートたちのニュースが、多く流れてくるようになった。

日本では、室内競技会の回数そのものが非常に少ないものの、そのなかでトラック&フィールド種目の開幕戦と位置づけられているのが、”日本陸上競技選手権大会・室内競技”(日本選手権室内)だ。

近年は2月上旬に行われ、短い距離の直線種目と跳躍種目のみの実施ながら、年代別に区分して併催されている”日本室内陸上競技大阪大会”とともに、屋外シーズンに挑む前の力試しとばかりに数多くのアスリートが参加してくる。

2月1日(土)~2日(日)に予定されている今大会のみどころをご紹介していこう。

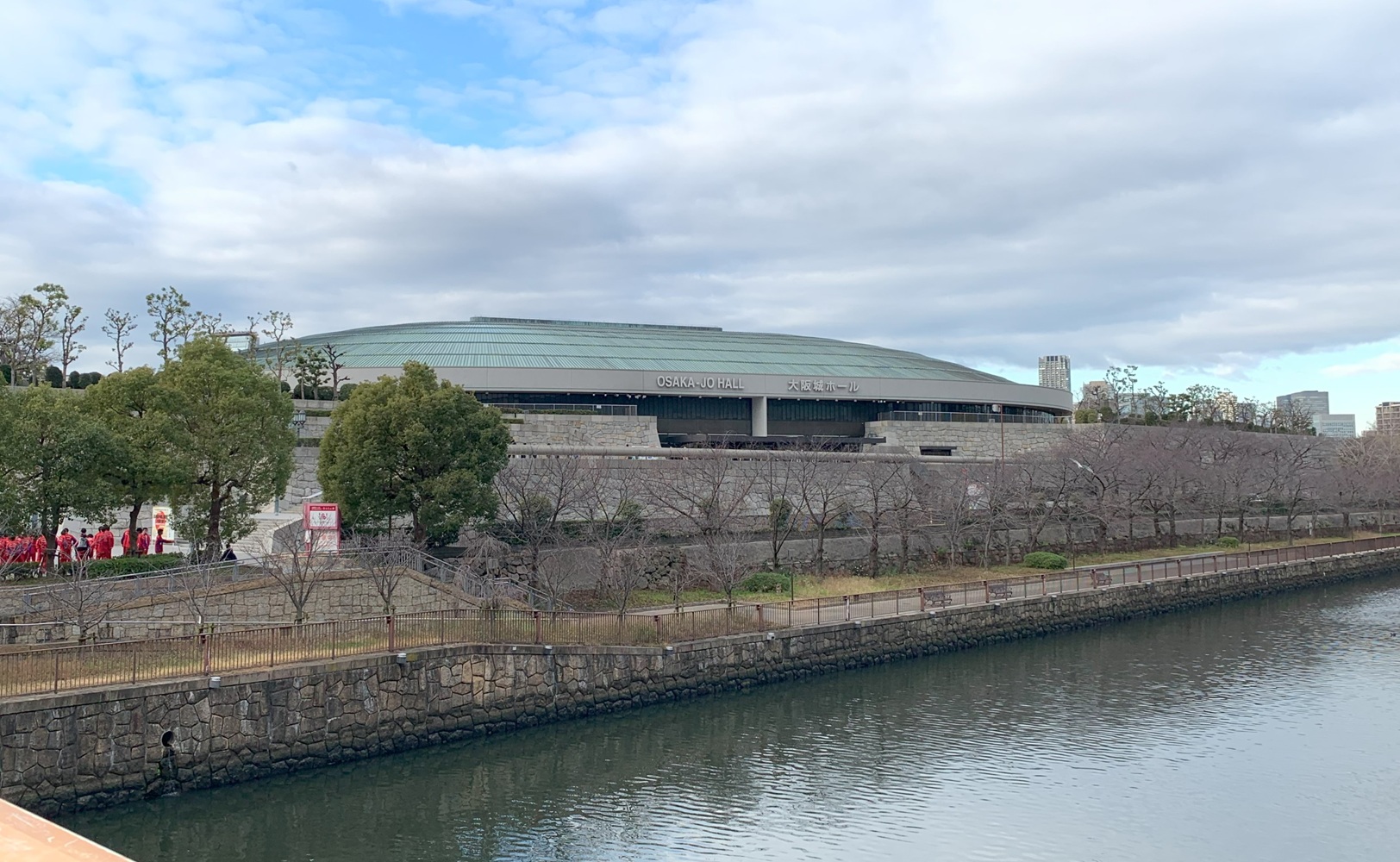

歴史ある室内陸上の舞台、大阪城ホールの魅力

会場となる”大阪城ホール“(大阪市)は、ライブやコンサート会場として知られる多目的ホールとして知られるが、実は室内陸上大会の会場としても長い歴史と実績を持っている。1984~1994年には、”国際室内大阪大会”の名称で#国際陸連”(現在の世界陸連=WA)のパーミット大会として実施され、棒高跳の”セルゲイ・ブブカ”など当時のビッグネームが多数出場。

国際室内終了後も、同大会のサブイベントとして実施されていたジュニア年代(U20年代)の競技会として、ずっと行われてきた。

大阪城ホールは大阪城公園内に位置する。最寄り駅はJR大阪城公園駅ー児玉育美撮影

シニア年代の部は、オープン扱いで実施する時期を経て、2020年からはWAのワールドランキング制導入に対応すべく、日本選手権としての開催に(ちなみに室内の日本選手権はこれが初めてではなく、1961~1963年に東京で開催されている。正確には『復活』ということができよう)。

大会カテゴリのランクがアップしたことで、より効果的にポイントが獲得できる大会となっている。

この大会の競技エリアは、アリーナ部分の全面に板を敷き詰めて、その上にオールウェザーマットを敷いて設営される、いわば仮設走路で行われる。この走路は、”ボードトラック”と呼ばれ、接地の際に大きな音を発するとともに、常設の全天候型走路とは異なる独特の弾性が生じる。

1周400mのトラックが8~9レーン横たわる屋外の陸上競技場に比べると、そのサイズ感は思いきりコンパクト。観客席と競技エリアが近いなか、走ったり踏みきったりするたびに、「ドン、ドン、ドン、ドン」という激しい足音が響き渡るため、屋外競技場では感じにくいアスリートの息づかいや迫力を味わうことができる。

アリーナが最長でも80mあるかないかとなるため、60mのレースでは、走った選手がマットを施した壁面に「バーンッ!」と勢いよくぶつかることでストップするのも室内大会ならではの光景。よりいっそうの迫力を楽しむことができる。

観戦するうえでうれしいのは、なんといっても暖かいことだろう。場内の室温は快適に競技ができるよう気温22~23℃前後、湿度も30%前後に保たれている。雨や雪、強風にさらされて凍える心配はゼロ(着込みすぎると暑いので、脱ぎ着が楽にできる服装を強くお勧めする)。

会期中は入場無料。最寄りのJR大阪城公園駅からは徒歩3分程度で、会場に向かう途中には、コンビニエンスストアやカフェ、レストランが並んでいる。このほかにも徒歩圏内でアクセスできる駅は多く、その範囲は大阪城公園内の散歩を加えれば、さらに増えるという地の利の良さもうれしい。

大阪城ホールは国内における“室内陸上の聖地”といえる会場だー児玉育美撮影

大会は、両日ともにYouTubeでの配信も予定されているが、ぜひ、一度、会場に足を運んで、その迫力を楽しんでもらいたい。

★日本陸上競技連盟サイト

https://www.jaaf.or.jp/competition/detail/1833/

日本室内陸上競技大阪大会の見どころ

周辺情報を先にご紹介する形となったが、ここからはエントリー選手や大会のみどころを紹介していこう。実施される競技種目だが、トラック競技はホームストレートいっぱいを使って行われる60mと60mハードルの2種目。

フィールド競技は、走高跳・棒高跳・走幅跳・三段跳の4つの跳躍種目。日本選手権室内は、それぞれが男女で実施され、U20、U18、U16、小学生の年代別で区分される併催の日本室内大阪大会は、それぞれで実施種目が異なるほか、ハードル種目では年代に応じたハードルの高さやハードル間の距離設定で行われる。

≫「X」アカウント https://twitter.com/ikumik6

≫「Instagram」アカウント https://www.instagram.com/exp.kodama/?hl=ja